Introduction

Depuis son indépendance,

la Côte d’Ivoire a accordé une place de choix à chaque secteur d’activités dans

sa stratégie de développement économique.

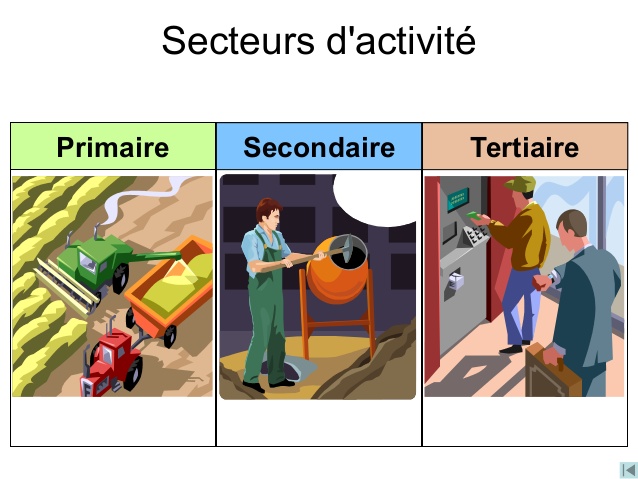

D'une façon générale, on distingue 3 secteurs

d’activités économiques : le secteur primaire, le secteur secondaire

et le secteur tertiaire.

L’étude de ces différents secteurs d’activités permet d’apprécier le niveau de

développement du pays et de mesurer leur poids dans l’économie de la Côte

d’Ivoire.

II - LE SECTEUR PRIMAIRE.

La Côte

d'lvoire est souvent présentée, dans un continent où les conditions de vie

quotidienne se sont détériorées depuis des années comme « l’Afrique heureuse »,

et cela grâce à son secteur primaire, plus particulièrement son agriculture.

Ce secteur comprend, en outre, l’élevage, la pêche et l’exploitation des

ressources forestières.

1-L'exploitation forestière

L'exploitation

forestière a fortement contribué à l’essor économique du pays.

En effet, pendant la période coloniale et dans les premières années qui ont

suivi l’indépendance, les premiers échanges commerciaux avec l’extérieur ont démarré

avec l‘exportation du bois en grume, principalement I'acajou bassame.

Aujourd'hui, malgré le recul de l’activité forestière, l’exportation des

produits procure d'importantes recettes. Les statistiques récentes de ce

secteur ne sont pas disponibles.

En plus des recettes qu'elle procure au pays, l'exploitation des ressources forestières

offre de nombreux emplois.

L'exploitation forestière porte sur:

.des

essences d’intérêt primordial: ce sont l'acajou, le sipo, le tiama, le kotibé,

l'avodir l'assamela, la samba, le framiré, le niangon, le bété, l'iroko et des

essences d’intérêt secondaire: la lingue, le fromager, le dabema.

2-L'agriculture

Actuellement,

principal pilier de l’économie ivoirienne, l’agriculture a pris le pas sur l’exploitation

forestière après l’indépendance. Estimé à plus de 70% des exportations

ivoiriennes (moyenne de 1990 à 1997), le secteur agricole est la principale

source de devises de la Côte d'lvoire. II faut noter cependant que de tous les

produits agricoles, le café et surtout le cacao qui sont des cultures de la

zone forestière restent aujourd'hui encore des filières clés de l’économie

ivoirienne. Ils représentent à eux tous seuls plus de 40% des exportations du

pays. Ces deux produits représentent 25% du PIB et occupent 21,3% de la

population active en 2003. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial

de cacao avec 1 388 4891 tonnes, soit plus de 40% de l'offre mondiale et le 7è

producteur mondial de café avec 250 8661 tonnes en 2003/04.

C'est sans aucun doute que certaines personnes affirment que la Côte d'lvoire

est un don du café et du cacao. Tout comme le cacao et le café, le palmier à

huile, la banane, la noix de cola, l ‘hévéa, l‘ananas, le coton, l‘anacarde,...

rapportent aussi d'énormes devises au pays.

En somme, le secteur primaire est le moteur de la croissance de la Côte

d'lvoire. Il représente 37% du PIB et occupe la majeure partie de la population,

soit près de 61,3% de la population active. Il représente en outre 52,64% des

recettes globales des exportations ivoiriennes en 2003. Ainsi, depuis les années

1980, la chute des prix des matières premières agricoles sur le marché international

a gravement influé sur l‘économie ivoirienne.

3-L’élevage et la pêche

a) L’élevage

En comparaison avec les pays sahéliens, la Côte d'lvoire n'est pas un pays où il existe une tradition d’élevage. C'est tout naturellement que dès l ‘indépendance du pays, le gouvernement va accorder une place importante dans ses programmes de développement à l’élevage. En plus d'encourager la transhumance du bétail du Mali et du Burkina Faso vers le sud, le gouvernement va inciter les nationaux à se lancer dans l’élevage. Cette politique concerne non seulement les bovins, mais également les caprins, les ovins, les porcins ainsi que la volaille.

Le cheptel national (2000 à 2005) en milliers de têtes

L’élevage

contribue pour 2% au PIB total et pour 4,5% au PIB agricole.

b) La pêche

Le poisson

est la première protéine animale consommée dans le pays. Il est fourni soit par

la pêche artisanale soit par la pèche industrielle.

Le secteur industriel débarque en moyenne 30 000 tonnes par an, tandis que la pêche

artisanale produit près de 50 000 tonnes. La consommation est de l‘ordre de 300

000 tonnes. La pêche nationale ne fournit que 26,67% du poisson consommé en Côte

d'lvoire.

La contribution de la pêche au PIB total est 0,8% soit 54,6 milliards F CFA en

2000.

La pêche artisanale est très active dans le Sud du pays; mais avec

la construction des barrages hydroélectriques et les lacs, elle se

déplace vers l‘intérieur du pays. La pêche artisanale emploie des méthodes

archaïques (utilisation de ligne de fond, de senne de rivage et d’épervier).

Les activités de pêche industrielle sont toutes concentrées dans le port

d'Abidjan où est basée la flotte de sardiniers et de chalutiers. La pêche

industrielle est dominée par le thon. Abidjan est le premier port thonier

d'Afrique.

II - LE SECTEUR SECONDAIRE

Au lendemain

de l’indépendance, la Côte d'lvoire était essentiellement agricole. Soucieuse

de son développement économique, elle a accordé une priorité à l’activité

industrielle.

1-Les potentialités minières et énergétiques de la Côte d'lvoire.

a) Les ressources minières

La Côte d'lvoire n'est pas entièrement dépourvue de ressources minières. La prospection du sous-sol a révélé une variété de ces ressources. II s'agit:

- du manganèse localisé a Guitry (précisément dans le village de Lauzoua) en exploitation actuellement et dans la région d'Odienne;

- du diamant à Tortya et à Séguéla

- de l ‘or à Ity, dans le bassin de la Lobo et à

- Afenna après d'Aboisso.

- Des indices sous forme alluvionnaire sont principalement notés dans les régions d'Agboville, Issia, Tanda, Hiré, Toumodi et dans le Yaouré (en exploitation artisanale);

- du fer découvert à Odienne, Bangolo, dans le mont Nimba et à San Pedro ;

- du nickel, chrome, cobalt a Marabadiassa dans le département de Béoumi;

- de la bauxite à Divo, Sinfra, Bouaflé et Bongouanou.

D'autres prospections entreprises depuis quelques années par la SODEMI ont abouti à la découverte de minerais lithinifères, de columbium, de tantalité, de pierres ornementales dans les régions d'Agboville, Sassandra, Gagnoa, Alépé et Zuénoula.

b)

Les ressources énergétiques

• Les hydrocarbures

Si le sous-sol ivoirien n'a pas révélé la présence de charbon, les recherches

de pétrole ont abouti à la découverte de gisements importants de pétrole et de

gaz naturel au large des côtes de Jacquéville (en exploitation), de

Grand-Bassam et San Pedro. Ce sont: Baobab, Acajou, Bahia, Bélier, Espoir,

Lion, Panthère et Foxtrot.

La production pétrolière ivoirienne a atteint le niveau de 80 000 barils/jour

depuis août 2005 avec la mise en production du champ baobab. La consommation

ivoirienne se chiffre à 25 000 barils/jour.

L'électricité

L'électricité est fournie par les centrales thermiques de Vridi, d'Azito et les différents barrages hydroélectriques que sont Ayamé I et II sur la Bia ; Kossou et Taabo sur le Bandama et Buyo sur le Sassandra.

A ce jour, environ 65% de l'électricité du pays provient des centrales thermiques.

2-Les activités industrielles et leur répartition géographique

a)

La répartition spatiale du secteur industriel

Abidjan concentre plus de 70% des entreprises industrielles, emploie 50% des travailleurs et réalise 65% du chiffre d'affaires.

Bouaké, le centre

industriel ne regroupe que 5% des industries, 8% du chiffre d'affaires et 11%

des travailleurs avant la guerre.

Aujourd'hui, beaucoup d'unités industrielles ont fermé leurs portes dans la

ville.

Dans le reste du pays sont éparpillées les industries alimentaires, les 2/3 des

industries du bois, la totalité des industries extractives

(mines, carrières) et quelques usines textiles.

Les facteurs de cette inégale répartition sont:

Abidjan est un port dynamique, regroupe les infrastructures de communication et

les capitaux, une main d’œuvre marché de consommation important.

b)

Les principaux types d'industries

On peut

distinguer deux grandes catégories d'industries :

• Les industries de base

Elles

comprennent les industries minières ou extractives et les industries de la

transformation.

Les industries de première transformation fabriquent des produits semi-finis à

partir des produits bruts miniers, agricoles ou de bois.

Ex: les usines d'égrenage de coton, la SIR, les cimenteries, les scieries,...

Ces produits semi-finis sont destinés aux usines de transformation.

• Les industries de transformation

Elles utilisent les matières 1ères ou les produits semi-finis pour fabriquer des produits finis et

des objets directement utilisables. Ce sont par exemple les manufactures de tabac, les industries agroalimentaires, les usines textiles.

c)Les

activités industrielles

On peut

citer pêle-mêle les industries agroalimentaires (huileries, savonneries,...),

textiles, chimiques, les cimenteries, les constructions mécaniques et

électriques, les usines de montage automobile, les industries du cuir et des

chaussures, du verre,...

L'importance

du secteur industriel dans I ‘économie

a)

En dépit de la faiblesse de ressources minières, la Cote d'lvoire connait

depuis son indépendance un développement industriel important. Avant la crise

militaro-politique, Industrie ivoirienne fournissait 23% du PIB et employait

plus de 350 000 travailleurs.

Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises industrielles ont soit fermé leurs portes

soit délocalisé leurs activités dans les pays voisins

III - LE SECTEUR TERTIAIRE

Le secteur tertiaire est un secteur économique dont l’activité consiste à produire des biens immateriels ou des services.

Situe en

amont et en aval des autres secteurs, le secteur tertiaire conditionne la

croissance écononnique de la Cote d'lvoire. Il représente

38,1% du P.I.B et emploie 31% de la population active en 2005. Ce secteur

regroupe les services, les échanges, les transports, le tourisme

et les activités dites informelles.

1-Les services et les activités informelles.

a)

Les services

Ce sont des

activités économiques qui ne produisent pas directement de biens. Ils comprennent

les banques, les assurances, la bourse des valeurs, les transports, la

recherche, l’enseignement ou le conseil, etc.

Les transports sont l’ensemble des moyens permettant de transporter des

personnes ou des marchandises. Les transports dans leur ensemble connaissent

une activité soutenue. L'excellence des infrastructures de transport dans le

temps fait de cette activité le moteur du désenveloppent de la Côte d'lvoire.

Les banques, les assurances et la bourse des valeurs d'Abidjan devenue BRVM

recueillent l’épargne publique et financent des entreprises tant privées que

publiques ou des projets de désenveloppent.

b)

Les activités informelles

Elles

concernent les activités économiques non soumises aux normes d'organisation et

de gestion. Les activités informelles en Côte d'lvoire représentent une mise

d'emplois. Actuellement, elles viennent en 2è position, après l’agriculture,

pour l’emploi en occupant plus de 1,5 millions de travailleurs en ces temps de

crise ou les entreprises ferment leurs portes. Elles représentaient 12 à 20% du

P.LB avant la guerre.

2-Les échanges

a) Le commerce intérieur

Pendant toute la période coloniale et une décennie après l‘indépendance, les échanges au sein du pays échappaient pour une large part aux Ivoiriens. Dans le but de moderniser et d'ivoiriser le circuit de distribution, I'Etat a mis en place, dans les années 1970, le Programme d'Action Commerciale (PAC). Mais en 1980, des problèmes de gestion ont obligé l’Etat à mettre fin à ce programme. Néanmoins, il a poussé les Ivoiriens à s'intéresser au commerce jusqu'alors aux mains des étrangers.

Les produits

manufactures et agricoles et des productions animales sont connnnercialisés sur

les marchés urbains et ruraux ou par le biais d'une multitude de magasins et

d'étals.

Toutefois, la distribution des produits agricoles et les productions animales

rencontre des difficultés énormes :

- le manque de structures adéquates de conservation

- les intermédiaires véreux entre les producteurs et les consommateurs.

Pour réduire ces pertes et éliminer les intermédiaires, l’Etat a mis en place de grands marchés ruraux et urbains. Il a décidé de responsabiliser davantage les producteurs en leur confiant la collecte primaire et son acheminement vers les centres d'achat.

L’Etat encadre

aussi les petits commerçants par le biais du programme national d'assistance

aux commerçants ivoiriens.

Le secteur prive joue un rôle déterminant dans la commercialisation des

productions animales.

b) Le

commerce extérieur

II est

essentiel dans le développement économique du pays. Son évolution depuis l’indépendance

est particulièrement significative. Si la

balance commerciale est restée excédentaire jusqu’à 1980, la chute des prix des

matières 1ères agricoles sur le marché international a gravement influé sur l’économie

ivoirienne. Alors que les exportations diminuent, les importations quant à

elles, ne cessent de croître.

Les importations portent pour l’essentiel sur les produits manufacturés alors que les exportations reposent essentiellement sur le couple café- cacao et le bois. Exemple: en 2005, le total des exportations s’élève à 4 060,1 milliards de francs CPA contre 3098 milliards.

Le pays commerce

principalement avec l’Europe occidentale notamment la France qui est son

partenaire privilégié. II cherche aujourd'hui à diversifier ses partenaires et

commercer surtout avec les pays du tiers monde (Inde, Chine, CEDEAO,...).

3-Les infrastructures de transport

Facteur primordial du développement des échanges (de personnes, de marchandises, d'information), le système de transport et de communication constitue une condition de développement économique et social d'un pays. Pour cette raison, la Côte d'lvoire a développé une infrastructure moderne.

a)

Le chemin de fer

II se réduit à la seule ligne Abidjan-Ouagadougou, longue de 1173 km dont 627 km sur le territoire ivoirien. II contribue au renforcement des relations économiques entre le Burkina et la Côte d'lvoire.

b)

Le réseau routier

La Côte

d'lvoire possède le meilleur réseau routier de l’Afrique au Sud du Sahara. En

1990, le réseau routier ivoirien était estimé à 68 200 km dont 5 200 km

asphaltes et 63 000 km de routes carrossables.

Aujourd'hui, il est estimé à 82 000 km dont 6 500 km bitumes et 75 000 km de

routes carrossables. La modernisation du réseau routier s'est accompagnée du développement

important et rapide du parc automobile.

c) Les ports

Au plan de l’équipement portuaire, la Côte d'lvoire dispose de deux ports en eau profonde :

— le port

d'Abidjan ouvert en 1951 est le premier port d'Afrique francophone par ses

installations ultramodernes. C'est aussi un port de transit pour les pays

enclaves de l’Afrique de I ‘Ouest.

— le port de San Pedro ouvert en 1971 permet l’évacuation des productions du

Sud-Ouest ivoirien. Le volume du trafic du port d'Abidjan et celui de San Pedro

est respectivement de 18,6 millions de tonnes et 1,5 millions de tonnes en 2005.

c)

Le transport aérien et lagunaire

La Côte

d'lvoire dispose de 2 aéroports internationaux et d'une quinzaine d’aérodromes.

Les lignes intérieures autrefois assurées par Air ivoire avaient été concédées

à une compagnie privée Air Continental sont aujourd'hui desservies par la

nouvelle Air Ivoire, compagnie privée.

Les fleuves dans le pays ne sont pas navigables; les lagunes reliées entre

elles par des canaux (3) offrent, par contre, un remarquable réseau de 300 km

depuis la frontière du Ghana jusqu’à Fresco. Le trafic concerne le transport

des passagers et des produits agricoles.

4-Le tourisme en Côte d'lvoire

Limitée avant l’indépendance à l’accueil des Européens rendant visite à leur famille expatriée, ou à celui des passionnés de la chasse au gros gibier, l’économie touristique est en fait née en 1961 avec la création de la compagnie multinationale Air Afrique et la construction en 1963, de l‘hôtel Ivoire à Abidjan. Pourtant, le pays dispose de nombreux atouts surtout naturels. Une politique dynamique devrait contribuer à le mettre en valeur.

a) Les atouts touristiques de la Côte d'lvoire.

La Côte d’Ivoire dispose de sites merveilleux, de monuments et de réceptifs hôtels pour le développement du tourisme.

a-1) Les atouts naturels

Le pays possède de nombreux atouts naturels au nombre desquels :

- des plages à sable fin pour le tourisme balnéaire;

- des paysages naturels riches en faune et en flore;

- les cascades

- etc.,

a -2) Les monuments

Les maisons coloniales dans les villes du littoral ivoirien, les mosquées pré coloniales de Kong et de Bondoukou, des chefs d’œuvre architecturaux comme la Basilique notre Dame de la Paix, les grandes écoles et la Fondation F.H.B de Yamoussoukro, la cathédrale saint Paul, la mosquée du Plateau et le Palais de la culture constituent des attraits touristiques.

a-3) Les atouts culturels et traditionnels

Ils sont constitués des tisserands de Waraniène, des forgerons de Koni à Korhogo, les ponts des lianes, les masques et danses Dan et Gouro, l’Abissa, la fête du Dipri de Gomon,...

a-4) Les réceptifs hôteliers

Ce sont les villages de vacances, les motels, les hôtels assurant la restauration et l’hébergement des touristes.

b) Le tourisme, une activité prometteuse.

b-1) Le tourisme, une activité d’intérêt certain.

Le tourisme est une activité économique d'un intérêt certain tant par les emplois qu'il crée et les activités qu'il induit que par les devises qu'il procure.

Le tourisme

participait à 1,5% au PIB. Il pourrait être une importante source de devises:

déjà 20 milliards de francs CFA en 1991. II offrait 15 000 emplois à la même

année. II contribue au désenveloppent d'autres activités économiques (activité

de production, échanges commerciaux, transport, artisanat,...).

Le tourisme

forme à la connaissance de la géographie et de l’histoire des régions et des

peuples visités; c'est un instrument efficace d’intégration régionale et de

rapprochement des peuples. II est une source de loisirs et de détente pour une

bonne reprise du travail.

Dépendant, avec le conflit armé qui a frappé le pays depuis 2002, le

secteur du tourisme et de l’hostellerie est certainement l’un des plus sinistrés.

b-2) Les actions de promotion

L'Etat

ivoirien, conscient du rôle que peut jouer le tourisme dans le développement du

pays, a créé depuis 1970 un ministère du Tourisme

pour mieux organiser et rentabiliser cette activité. La promotion de la

destination Côte d'lvoire est confiée à Côte d’Ivoire Tourisme qui a remplacé

l’Office Ivoirien du Tourisme et de l’Hôtellerie depuis 2002. Ses actions de

promotion se situent à quatre(4) niveaux :

- publicité agressive dans la presse et affichages destinés au grand public;

- confection d'outils promotionnels: prospectus, brochures, dépliants, guides,... plusieurs langues;

- campagne spécifique de prénotion pour les congrès et voyages d'affaires;

- ouverture de nouvelles délégations du tourisme en Europe notamment en Europe de l’Est.

Avec ces actions, il s'agit de vendre mieux la Côte d'lvoire et la positionner solidement pour imposer son image de merveilles touristiques au public des pays les plus intéressés (par la destination C.I). Ainsi, le tourisme, puissant instrument de développement économique particulièrement efficace, pourrait jouer pleinement son rôle en Côte d'lvoire si les difficultés rencontrées sont résolues.

Le tourisme constitue une activité importante. Le pays pourrait mieux profiter de son image de marque si il parvenait à traduire par des actes concrets les objectifs et les actions promotionnelles définis pour résoudre les difficultés dans ce domaine d’activité. Sa redynamisation par des actions vigoureuses de cette activité donnera un souffle nouveau l'économie ivoirienne.

Conclusion

Malgré les efforts de l’Etat ivoirien pour développer les secteurs secondaire et tertiaire, le secteur primaire et plus particulièrement l’agriculture demeure la mamelle de l'économie de la Côte d'Ivoire. Nonobstant sa relative prospérité économique dans la sous-région, la Côte d’Ivoire ne saurait cacher les problèmes qu’elle rencontre.

Sources : https://sites.google.com (histoire-géo numéro 8)